漆雾凝聚剂作用原理是否与汽车表面油漆去除用途适配

时间:2025-09-26 16:24:07

来源:

浏览|:156次

在工业涂装行业,漆雾凝聚剂是处理喷漆废水的药剂,其主要功能是捕捉喷漆过程中飘散的漆雾颗粒,防止其在废水系统中附着、堵塞设备或造成污染。然而,部分用户可能会产生疑问:常用于废水处理的漆雾凝聚剂,能否直接用于去除汽车表面已固化的油漆?要解答这一问题,需从漆雾凝聚剂的作用原理、汽车表面油漆的特性以及两者的作用场景差异入手,进行多方面分析,才能明确漆雾凝聚剂在汽车表面油漆去除中的适配性。

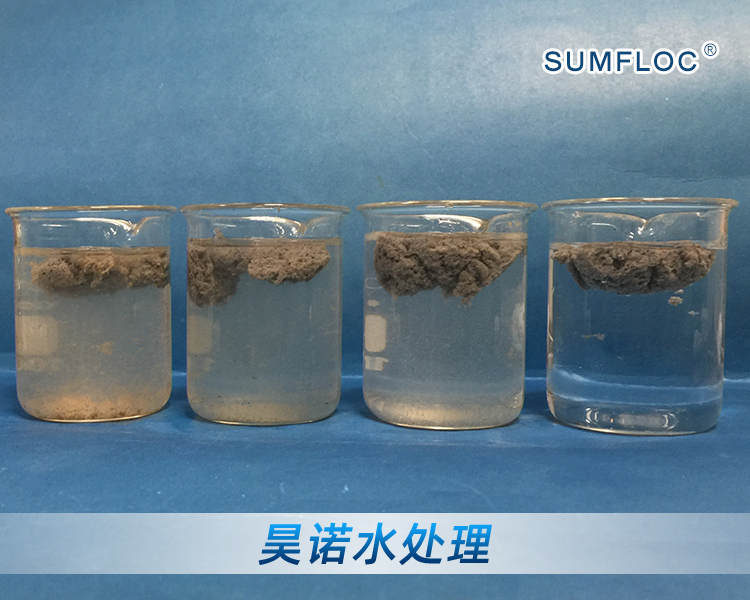

漆雾凝聚剂的设计用途与作用机制,决定了其无法针对汽车表面油漆发挥去除效果。漆雾凝聚剂的研制初衷是处理喷漆车间产生的 “漆雾”—— 这类漆雾是尚未固化的液态油漆颗粒,悬浮于空气中或随水流进入废水系统,其分子结构松散,未形成稳定的交联固化层。漆雾凝聚剂的作用过程分为两步:一,通过吸附性组分包裹液态漆雾颗粒,破坏油漆颗粒的胶体稳定性,使其失去流动性;二,借助凝聚性组分将包裹后的漆雾颗粒聚集形成较大的絮体,便于后续通过沉淀、过滤等方式从废水中分离。从本质来看,漆雾凝聚剂针对的是 “未固化液态漆雾”,作用目标是阻止其在废水系统中扩散,而非 “已固化成膜的油漆”,其分子结构与作用机制中,并不包含能破坏固化油漆与基材附着力、分解固化油漆分子链的成分,因此从设计源头就不具备去除汽车表面固化油漆的能力。

汽车表面油漆的固化特性与附着机制,进一步限制了漆雾凝聚剂的作用空间。汽车表面的油漆并非简单的液态涂层,而是经过 “喷涂 - 烘烤 - 固化” 多道工艺形成的复合涂层体系,主要包括底漆、色漆与清漆三层。在烘烤固化过程中,油漆中的树脂成分会发生交联反应,形成致密、稳定的高分子固化膜,这种固化膜分子间结合紧密,且能与汽车金属基材形成牢固的化学结合与物理吸附作用,具备较强的附着力与耐腐蚀性。要去除这类固化油漆,需要破坏两层关键结构:一是固化油漆自身的分子交联结构,使其从致密膜状变为可剥离的碎片;二是破坏油漆与汽车基材的附着力,使其脱离基材表面。而漆雾凝聚剂既无足够的化学活性分解固化油漆的交联分子链,也无法渗透至油漆与基材的界面破坏附着力,即便将漆雾凝聚剂直接涂抹于汽车表面,其吸附、凝聚作用也只能作用于涂层表面的微量灰尘或未固化的浮层,无法对已固化的油漆涂层产生任何剥离或分解效果,更不可能实现完整去除。

从实际应用场景与效果来看,漆雾凝聚剂在汽车表面油漆去除中不具备可行性与实用性。在工业实践中,若需去除汽车表面油漆(如车辆翻新、漆面修复或去除涂鸦),行业内有成熟的技术与药剂,例如使用脱漆剂、喷砂处理、激光清洗等。其中,脱漆剂含有能分解固化油漆分子链的化学组分(如溶剂型脱漆剂含强级性溶剂,水性脱漆剂含碱性降解成分),可通过渗透、溶胀作用使固化油漆层软化、剥离;喷砂处理则通过物理冲击破坏油漆涂层的结构,使其从基材表面脱落。这些技术的作用原理与效果,均经过长期实践验证,能在保证基材不受损伤的前提下,有效去除固化油漆。反观漆雾凝聚剂,若将其用于汽车表面,不仅无法去除油漆,还可能因药剂中的吸附性组分残留于漆面,形成难以清洗的絮状污渍,甚至部分漆雾凝聚剂中的碱性成分可能与汽车清漆层发生反应,导致漆面失光、泛黄。此外,漆雾凝聚剂的使用场景需配合搅拌、沉淀等废水处理设备,直接用于汽车表面缺乏必要的作用条件,进一步降低了其应用可行性。

还需从化学适用性与经济性角度,考量漆雾凝聚剂误用的潜在问题。漆雾凝聚剂作为工业废水处理药剂,其成分设计未考虑与汽车漆面的兼容性,部分产品可能含有对清漆层有盐分或表面活性剂,长期接触会破坏漆面的抗氧化能力,缩短漆面使用期。同时,漆雾凝聚剂的市场定价与用量设计以废水处理为标准,若用于汽车表面油漆去除,不仅需要大量投加才能产生微弱作用(实际仍无效),还会导致成本远高于脱漆剂,从经济性角度不具备竞争力。更重要的是,误用漆雾凝聚剂后,若需清理残留药剂与污渍,还需额外投入人力与清洗剂,进一步增加处理成本与操作复杂度。

综上所述,漆雾凝聚剂是为处理喷漆废水未固化漆雾设计的药剂,其作用原理、目标对象与汽车表面固化油漆的特性不匹配,既无法从化学层面破坏固化油漆结构,也无法从物理层面剥离油漆涂层,实际应用中无效。因此,漆雾凝聚剂并不适用于去除汽车表面油漆,漆雾凝聚剂是处理喷漆废水的药剂。