漆雾凝聚剂在涂装污水处理中的界面作用机制与固液分离原理

时间:2025-11-11 16:51:10

来源:

浏览|:69次

在涂装生产过程中,喷漆工序会产生大量漆雾,这些漆雾随喷淋水进入污水系统,形成成分复杂的涂装污水。漆雾颗粒多为油性树脂、颜料、溶剂等物质组成的胶体体系,具有稳定性强、难自然沉降的特点,若不妥善处理,会堵塞管道、影响后续处理单元运行。漆雾凝聚剂作为针对性处理药剂,通过多阶段作用机制,实现漆雾颗粒的有效分离,其原理可从漆雾稳定机制的破坏、颗粒凝聚及固液分离三个核心环节展开分析。

从漆雾颗粒的稳定特性来看,涂装污水中的漆雾颗粒表面通常带有电荷,且受树脂成分影响,颗粒外围会形成一层溶剂或表面活性剂构成的 “保护膜”。这层保护膜不仅能阻碍颗粒间的直接接触,还能使颗粒在水中保持分散状态 —— 带同种电荷的颗粒相互排斥,避免聚集沉降,同时保护膜的存在进一步增强了颗粒的亲水性能,使其长时间悬浮于水中,形成稳定的胶体体系。常规物理过滤或沉淀手段难以突破这种稳定结构,而漆雾凝聚剂的核心作用正是针对性破坏这一平衡。

漆雾凝聚剂的作用先始于 “破膜” 环节。这类药剂通常含有表面活性成分,其分子结构具有亲水端与亲油端,能快速吸附在漆雾颗粒表面的保护膜上。亲油端与漆雾颗粒的油性树脂成分相容,逐渐渗透并瓦解保护膜的结构;亲水端则与水相结合,破坏颗粒原有的亲水平衡,使漆雾颗粒失去稳定存在的基础。这一过程中,凝聚剂分子通过取代原有保护膜成分,降低颗粒与水相之间的界面张力,让原本包裹在颗粒外围的溶剂或表面活性剂脱离,为后续颗粒聚集创造条件。

在破膜基础上,漆雾凝聚剂进一步发挥 “凝聚” 作用,推动分散的漆雾颗粒形成较大絮体。部分凝聚剂还含有带电基团,在与漆雾颗粒作用时,会通过静电中和效应消除颗粒表面的电荷 —— 原本带同种电荷的颗粒在电荷被中和后,相互间的排斥力消失,受分子间引力影响开始逐渐靠近。同时,凝聚剂分子还能发挥 “桥连” 作用:其线性分子结构可延伸至多个漆雾颗粒表面,将分散的小颗粒串联起来,促使颗粒不断碰撞、聚集,形成结构稳定、体积较大的絮体。这些絮体不再具备悬浮能力,为后续分离奠定基础。

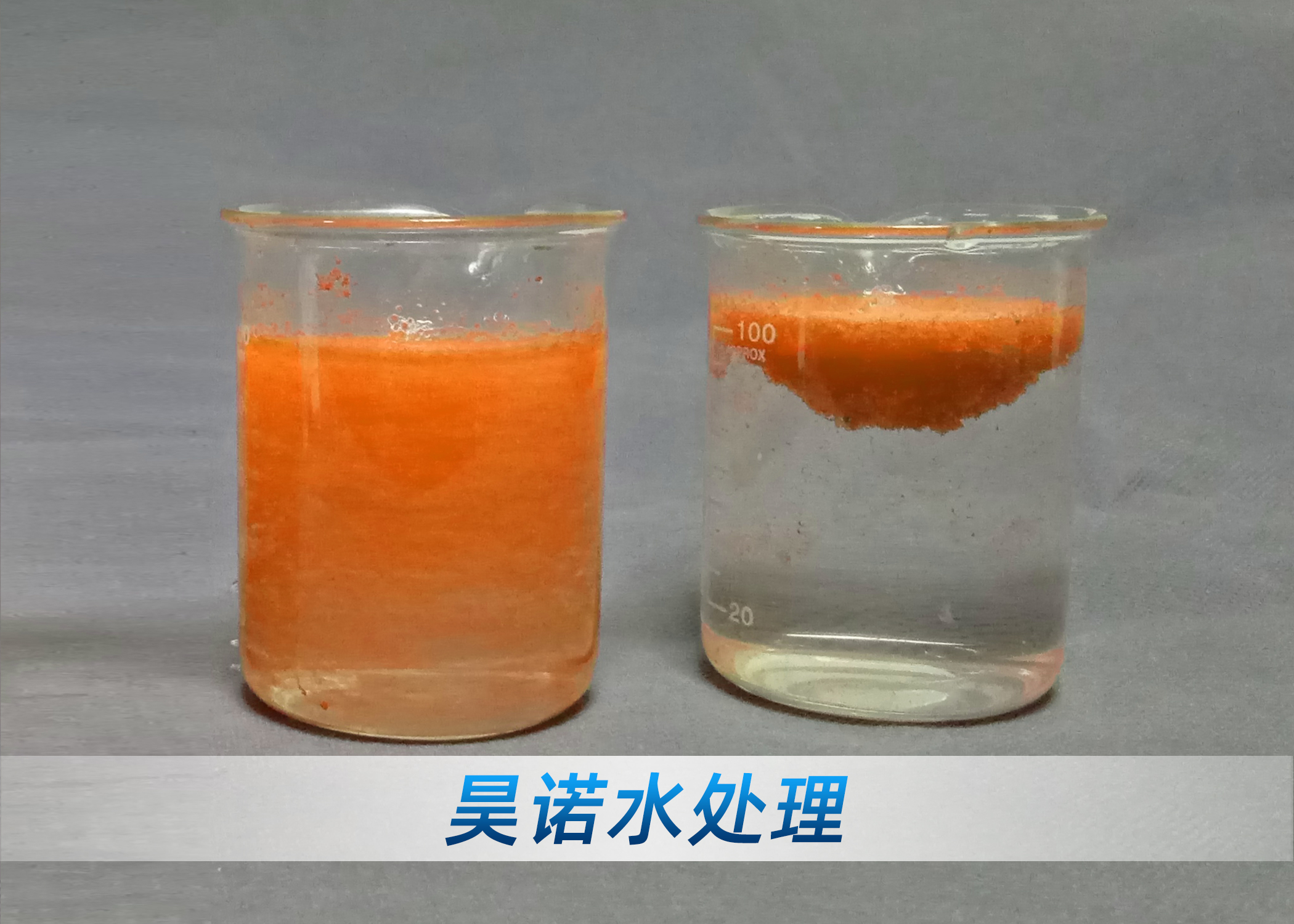

通过 “上浮分离” 完成漆雾颗粒的去除,这一环节与涂装污水的特性高度适配。涂装污水中的漆雾颗粒本身密度略小于水,且在凝聚过程中,部分凝聚剂会引入微小气泡或促使絮体包裹空气,进一步降低絮体密度。在重力作用下,密度较小的絮体会逐渐向上浮升,聚集在污水表面形成浮渣层。此时,通过刮渣设备或撇渣装置即可将浮渣从水面去除,实现漆雾颗粒与水相的彻底分离。分离后的水相可回用于喷淋系统或进入后续污水处理环节,而浮渣经脱水处理后可作为危废妥善处置,既降低了污水排放量,也减少了污染物对环境的影响。

值得注意的是,漆雾凝聚剂的作用原理还需与涂装污水的具体成分适配。不同类型的涂料(如油性漆、水性漆)产生的漆雾颗粒特性存在差异,例如水性漆漆雾颗粒的保护膜成分更偏向水溶性树脂,此时凝聚剂需调整表面活性成分比例,确保破膜效果;而针对含有较多颜料颗粒的漆雾,凝聚剂则需强化静电中和与桥连能力,避免颜料颗粒因密度较大而难以浮升。因此,实际应用中需根据涂料类型、污水 pH 值等参数选择适配的凝聚剂类型,必要时通过复配药剂优化作用效果,确保每个作用环节有效衔接,实现涂装污水处理的稳定达标。

综上,漆雾凝聚剂通过 “破膜 - 凝聚 - 上浮” 的连贯作用机制,针对性解决了涂装污水中漆雾颗粒的稳定难题。从破坏颗粒保护膜到推动颗粒聚集,再到辅助浮升分离,每个环节均围绕漆雾颗粒的特性设计,既有效去除污染物,又适配涂装污水的处理场景,为涂装行业的污水处理提供了关键技术支撑。